Hydrogène et convertisseurs solaires à très haut rendement (Startup N.E.W.S solaire)

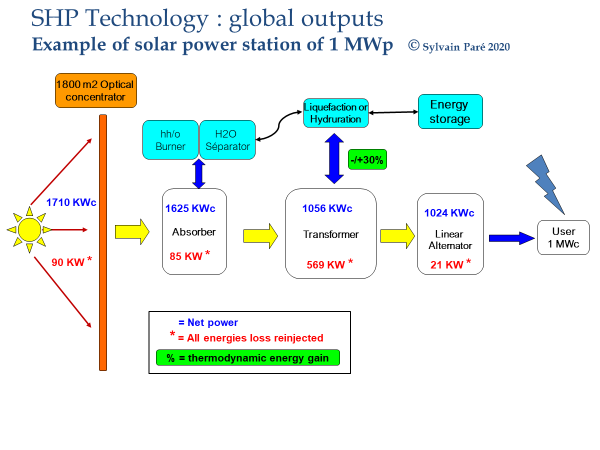

Captant 10 à 20 fois plus d’énergie au m2 que le PV (photovoltaïque) tout en étant moins cher, la technologie SHP © (Solar Hydrogen Power) à concentration solaire, cela avec un stockage innovant et sécurisé dans du « solar fuel » © SHP (molécule d’eau hh/o) permettant une densité énergétique 165 fois supérieure aux batteries Li/ion cela en totale sécurité et sans le danger ou le coût de l’hydrogène comprimé.

Voici l’incroyable exploit de la jeune startup NEWS SAS (New Energy World System) offrant l’autarcie énergétique complète et rapide des territoires tout en étant infiniment moins coûteuse que les ENR actuelles, sans impact sociétal ou environnemental et un bilan carbone neutre.

Innovation ?

Une technologie très prometteuse de conversion solaire 100% Française

Avant d’entrer dans les détails soulignons d’abord la performance…

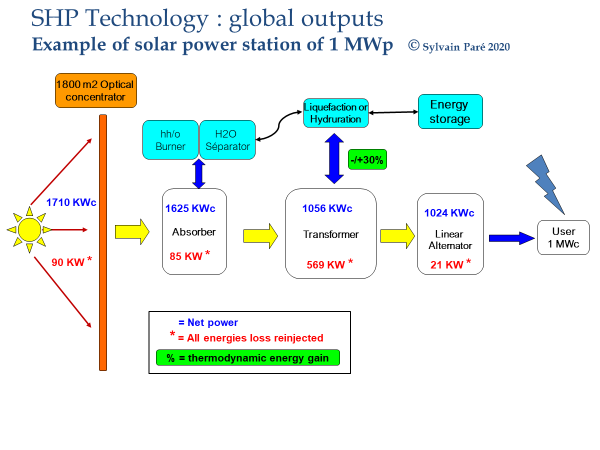

Lors de la venue du Président de la république en octobre 2019 à l’île de la Réunion, un événement technologique majeur s’est produit dans la plus grande discrétion: un dispositif solaire d’une nouvelle génération dénommé SHP (Solar Hydrogen Power) et actuellement protégé par 12 brevets Internationaux a permis de capter 900w/m2 d’énergie solaire brute sur les 1.000 w/m2 reçus, et d’en convertir 41,6 % en énergie électrique via un convertisseur thermodynamique innovant et mono-étagé (les centrales thermiques/nucléaires utilisent des turbo alternateurs multi étagés pour augmenter corrélativement le rendement thermodynamique global). Cela avec un productible 10 à 20 fois supérieur aux installations PV et avec une production polygénérative, augurant ainsi de très belles perspectives ainsi qu’une réponse exhaustive face aux difficiles enjeux des ENR. Cette étape marque le début de l’industrialisation d’un procédé solaire très innovant incluant jusqu’à 1 mois de stockage et permettant la production simultanée d’électricité, de chaleur et de froid alors que tout le monde mise exclusivement sur le PV dont le rendement est dérisoire et qui ne produit « que » de l’électricité.

Le contexte

Conjointement à la venue du Président de la République et de ses ministres à l’île de la Réunion et récemment invitée à l’Elysée, la jeune startup N.E.W.S -SAS (New Energy World System) a effectué en toute discrétion le 22 Octobre 2019 en ses locaux de la rivière St Louis (Réunion), la présentation officielle devant plusieurs personnalités de son convertisseur d’énergie solaire particulièrement innovant, et établi en direct une conversion électrosolaire (conversion soleil/électricité) de 41,6 % nets, c’est-à-dire le rendement entre l’énergie solaire reçue au sein d’une surface donnée et l’énergie électrique produite et dissipée dans des résistances de charge.

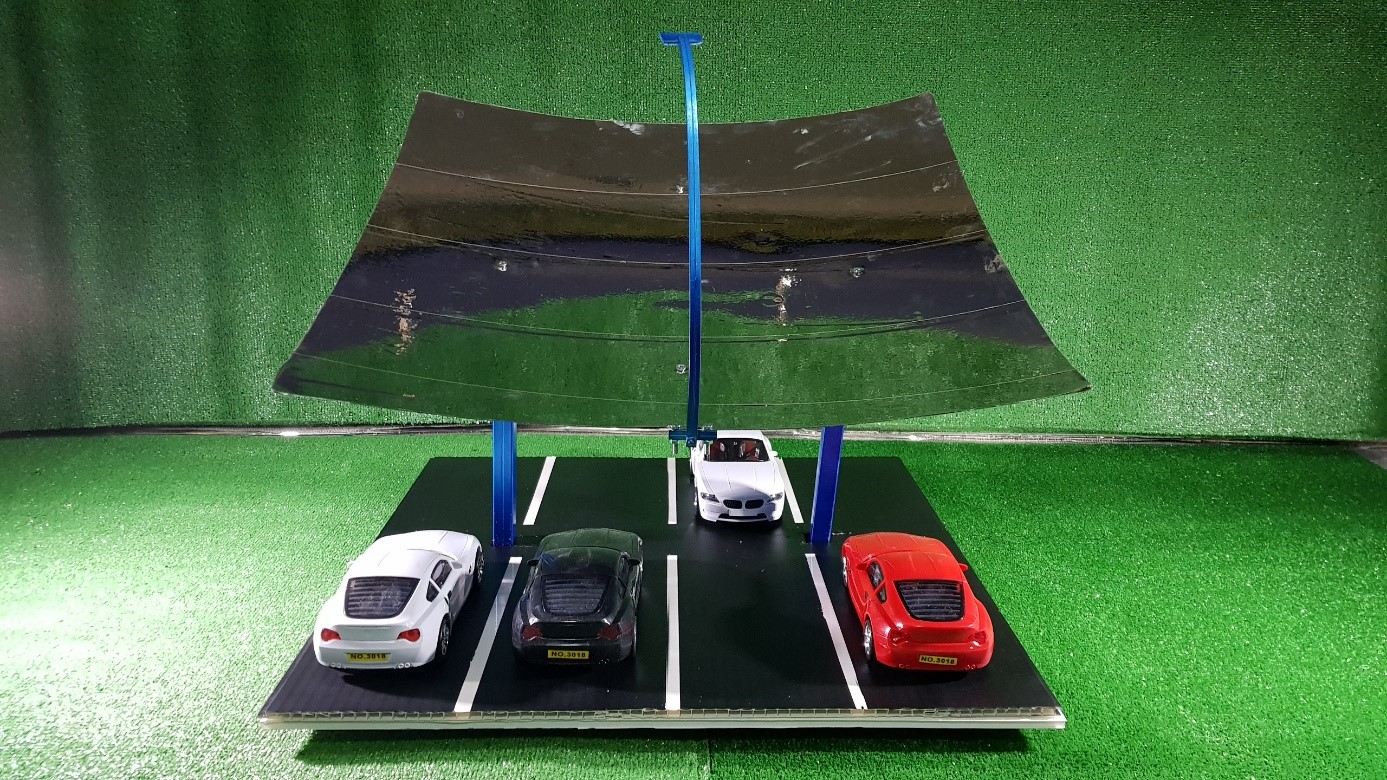

Vue d’ensemble du démonstrateur électrosolaire de 23.4 m2 d’un rendement de 41,6 % captant jusqu’à 900w/m2 d’énergie solaire.

Concentrateur ici en mode hybride semi parabolique Vs plan/statique (version industrielle 2020).

© Sylvain Paré

Ainsi, à l’heure où les enjeux climatiques se font pressant et que les ENR (Energies Nouvelles Renouvelables) peinent à s’imposer du fait de leurs faibles performances, la jeune startup Française, fondée le 20 décembre 2016, a développé et mis au point un ensemble de technologies d’hyper concentration solaire particulièrement innovantes et protégées par 12 brevets, cela en à peine 3 ans, démontrant ainsi l’extrême dynamisme et savoir-faire Français.

Force est de constater que dans l’inconscient collectif le solaire est systématiquement associé au PV et ses faibles performances de par sa simplicité de mise en œuvre et son faible coût lié à une production ultra massive Chinoise. Preuve en est avec les appels d’offre/projets Français invariablement spécifiés « photovoltaïque ».

Il est toutefois utile de rappeler que l’énergie solaire parfaitement captée et canalisée est capable de prodiges pour le moins surprenants avec une capacité avérée d’alimenter des process industriels comme que la fusion de matériaux à 1600°C tels qu’acier, verre, amiante,… (ex : 1.100 m2 captés = 1MW thermique) avec un fonctionnement 24h/24 grâce au stockage très haute densité dans le solar fuel SHP (couple hh/o), et bien entendu la production d’électricité avec des rendements thermodynamiques élevés grâce à l’utilisation de hautes températures.

Comparatif des différentes ENR/surfaces

Le principe de cette innovation :

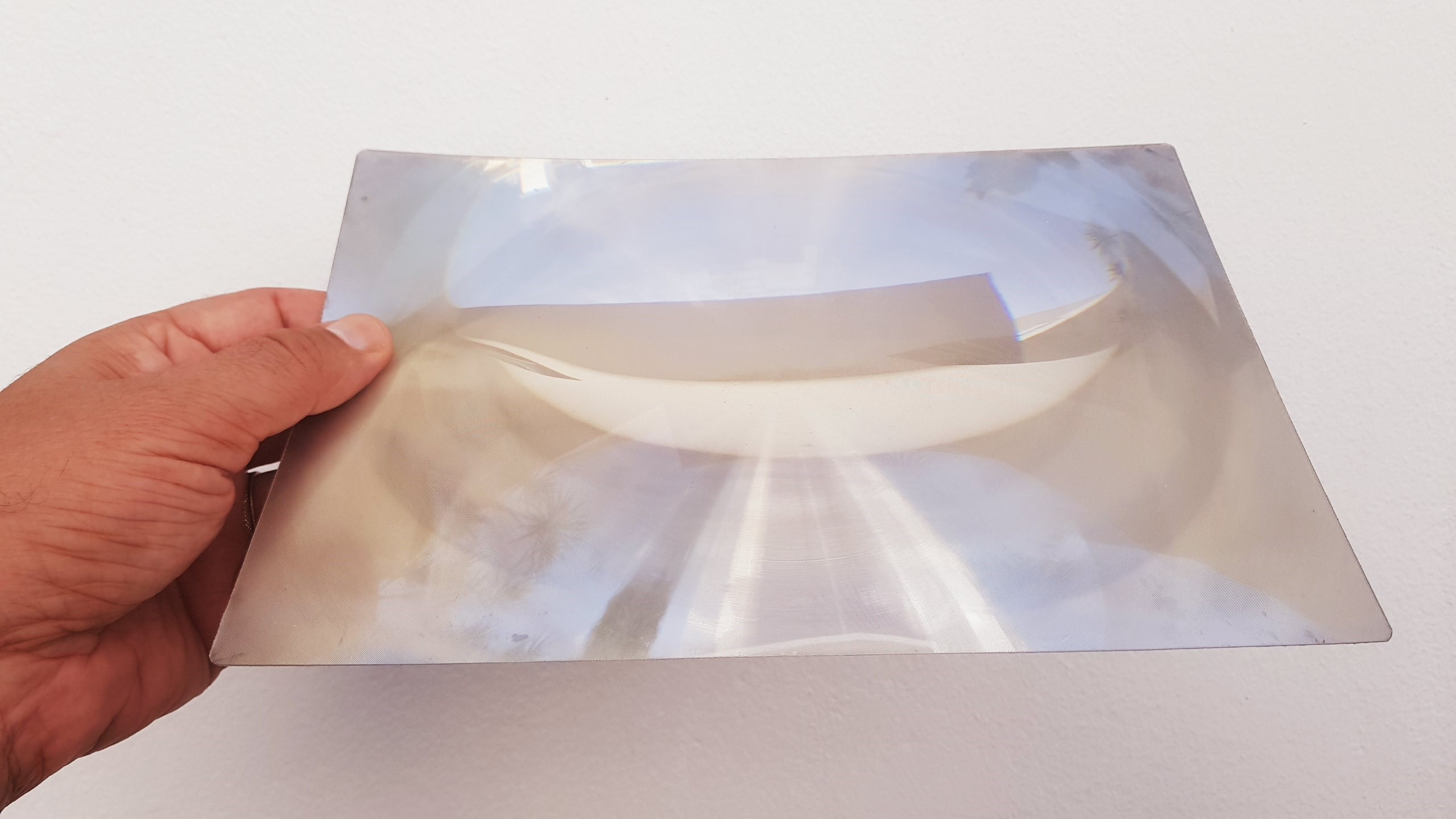

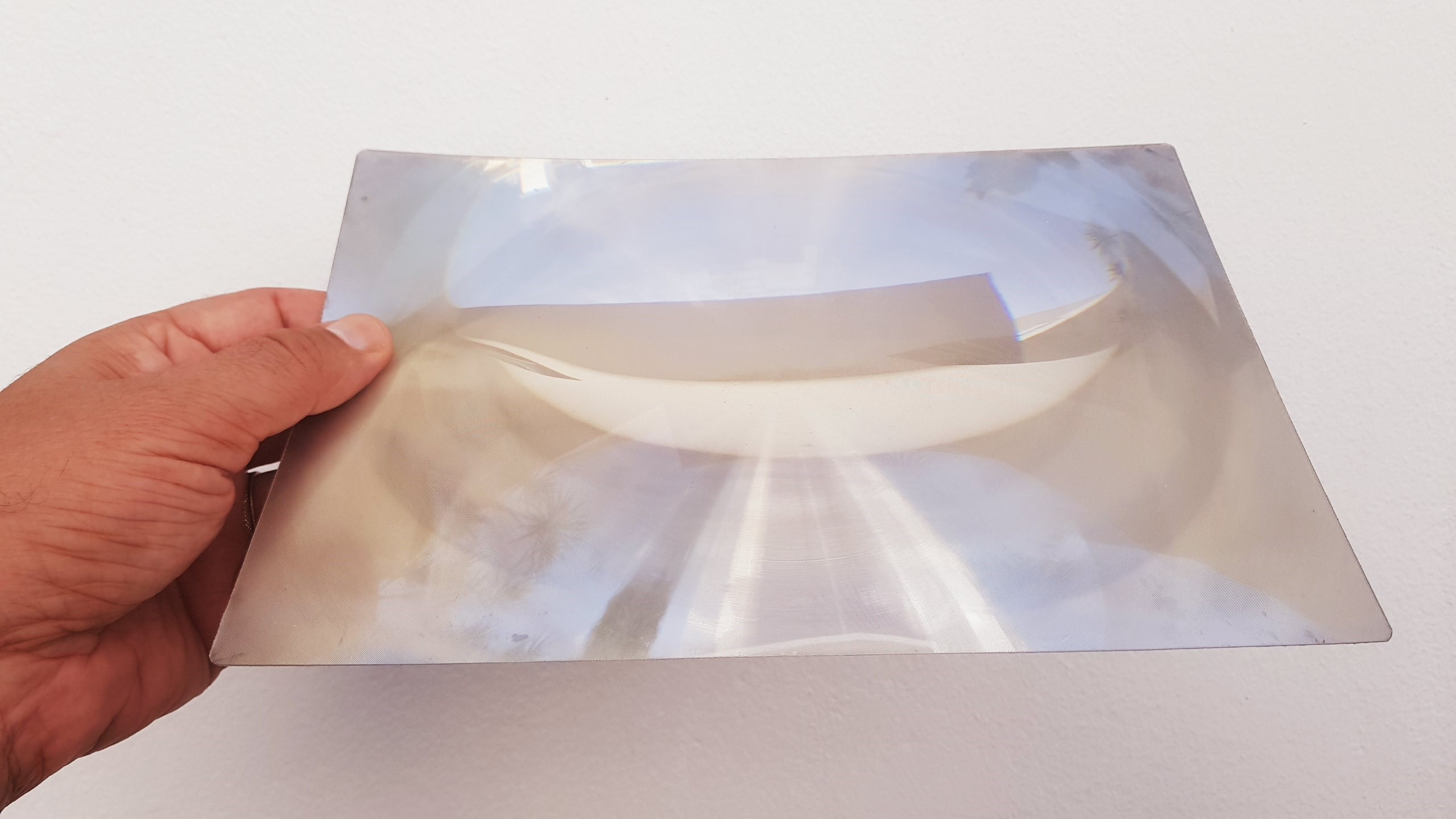

Totalement différent du photovoltaïque et grâce à un très ingénieux et mince film optique autocollant intégrant un graphisme optique tridimensionnel complexe mais peu coûteux et rapidement posé par exemple sur une toiture, ce procédé permet de capter et concentrer avec une redoutable efficacité l’énergie thermique du soleil pour la transformer, grâce à son absorbeur très performant, en plusieurs énergies telles que de l’électricité, de la chaleur, du froid, de l’eau chaude ou vapeur, remplaçant ainsi les encombrants PV et chauffe-eau solaires en une seule installation beaucoup plus simple, compacte (surface divisée /10) et efficace.

Ainsi, > 90% de l’énergie solaire captée est convertie par cogénération en d’autres énergies.

L’intérêt majeur de ce type de procédé, hormis sa simplicité et sa discrétion, est qu’il répond pleinement aux obligations internationales de la transition écologique qui impliquent, dès 2020, de produire nativement sur tous les bâtiments publics comme privés, de l’électricité, de l’eau chaude, de la chaleur, du froid et du stockage énergétique par procédé renouvelable, ce qu’aucune autre technologie ne permet encore à ce jour sans passer par des procédés conventionnels et additionnels coûteux ou polluants.

Le dernier point concerne ses particularités puisqu’il s’agira à terme d’un procédé plan et statique contrairement aux dispositifs concentrateurs solaires actuels qui nécessitent 100% de leur surface en mode héliostatique, donc des coûts importants et non compétitifs avec le PV si ce n’est leur capacité à capter une très importante quantité d’énergie et en stocker une partie dans des sels fondus (corrosifs/dangereux) sans recourir à des batteries.

D’autre part 100% de la surface de captation SHP est exploitable contrairement aux autres procédés solaires (PV/CSP) dont seulement 1/3 à 2/3 de la surface totale de la centrale est exploitable du fait des effets d’ombrage et de la nécessité de passages techniques (entretien, nettoyage), impliquant une emprise foncière non négligeable se répercutant sur le coût final.

Principe physique :

Le dispositif SHP est constitué de plusieurs modules : optique primaire, optique secondaire, Absorbeur, thermodynamique, stockage.

Descriptif du procédé SHP complet

L’optique primaire : Est simplement contituée d’un film mince, très peu coûteux, réalisé sous forme de laizes (bobines) de 1 à 5m de largeur sur lequel est imprimé le graphisme optique tridimensionnel particulier. Celui-ci étant auto collant, il est simplement posé sur un support plan tel qu’un toit, un support dédié ou encore des panneaux PV dans le cadre d’un rétrofit pour augmenter la rentabilité (coef > 5) d’une installation électrosolaire existante. Ce film support est équivalent à celui apposé sur les avions de ligne résistant à des conditions extrêmes de 900 kmh et +- 150°C, sa durée de vie étant de 40 années avec une exceptionnelle résistance à l’abrasion. D’un rendement optique proche de 96%, ce film reçoit le flux solaire direct et le pré concentre vers l’optique secondaire.

L’autre intérêt concerne sa légèreté, avec une charge alaire de 1,4 kg/m2 à comparer avec les 17 à 25 kg/m2 du PV, et bien sûr l’extrême rapidité de la pose par simple déroulage.

Echantillon du film souple autocollant particulièrement innovant épaisseur 300µm.

© Sylvain Paré

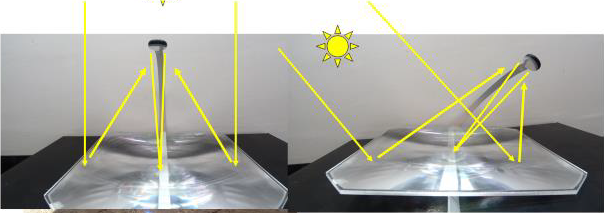

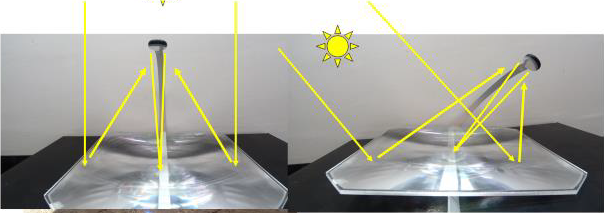

L’optique secondaire : Représente < 0,5 % de la surface totale du procédé optique, elle est héliostatique (suit la course solaire) et constituée d’une optique adaptative d’un rendement 99%. Le flux pré concentré provenant de l’optique primaire subit des aberrations optiques/géométriques lesquelles sont inexploitables sans corrections. En effet, lorsque le flux solaire est perpendiculaire à la normale le point focal est parfait. Lorsque le flux solaire devient tangent (forte incidence), le point focal devient une élipsoïde complexe à corriger pour qu’il soit exploitable et atteigne l’absorbeur/cible situé idéalement au centre de l’optique primaire.

C’est ici que l’optique adaptative entre en jeux en corrigeant les aberrations par le biais d’une matrice de micro actuateurs positionnés sur la surface de l’optique, au même titre que certains téléscopes terrestres corrigeant leur champ optique, bien que les technologies et procédés diffèrent et fassent ici l’objet d’un brevet très spécifique. La principale difficulté fut qu’il n’existait aucune technologie ni équations liés à notre procédé. De ce fait nous avons du les développer in fine de même que les algorithmes correspondants et les intègrer dans le micro calculateur chargé de gérer la dynamique matricielle des actuateurs via un process d’IA (Intelligence Artificielle) élaboré et auto évolutif. IA qui contrôle parfaitement l’ensemble des paramètres de fonctionnement et s’adapte en fonction des nombreuses variables.

NEWS Static Optical Concentrator: How does it work ?

© Sylvain Paré

L’absorbeur : comme son nom l’indique, est chargé de recevoir puis transmettre le flux thermique incident (soleil/flamme) vers le gaz de travail, généralement de l’hydrogène. Ses dispositions particulières, sa conception ainsi que les matériaux utilisés lui permettent un rendement thermique proche de 95% et des températures de travail jusqu’à 1.200 °C. Il reçoit aussi bien le flux solaire concentré que la flamme issue de la combustion du solar fuel ©. Dans une autre configuration il permet la dissociation de la molécule d’eau par thermophotolyse ©, soit une interaction lumière/matière par les effets conjugués de la chaleur et des photons.

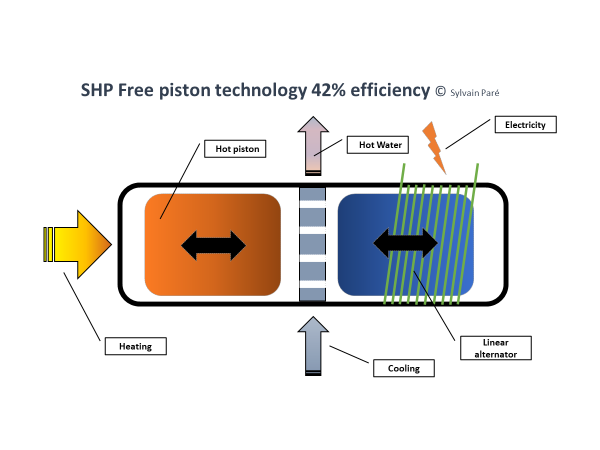

Le module thermodynamique : Les turbo alternateurs sont largement répandus et ont fait leurs preuves jusqu’à des puissances unitaires > 500 MW. Néanmoins leurs rendements sont limités par les lois de la thermodynamique du fait d’un faible ΔT (différence de température entre les sources chaudes et froides), plus cet écart est important et plus le rendement augmente. Une turbine à couramment 25% de rendement, plusieurs turbines étant utilisées en série pour augmenter corrélativement le rendement global atteignant 60% avec 3 ou 4 groupes étagés.

De meilleurs rendements sont obtenus avec des procédés haute température mais génèrent des contraintes thermiques incompatibles avec les dispositifs solaires existants. Le dispositif SHP permet ainsi de travailler avec des températures élevées, générant ainsi d’importants rendements, d’autant que la source froide peut être sous forme cryogénique (hydrogène/oxygène comme dans les moteurs fusée)

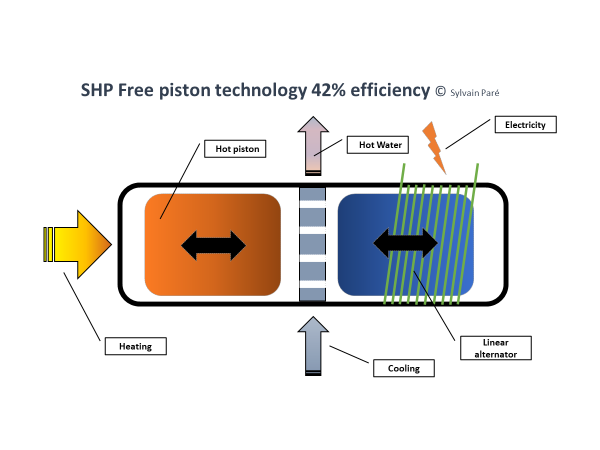

Principe de fonctionnement du module thermodynamique

© Sylvain Paré

Celui-ci met en œuvre un dispositif à pistons libres en opposition de phase. Seules deux pièces sont en mouvement, quasi sans contact physique avec le cylindre principal, permettant ainsi une durée de vie de l’ordre de 40 années. Un dispositif de ce genre a été utilisé avec succès par la NASA sur les satellites voyager lesquels détiennent un MTBF (Middle Time Before Failure) record de 350.000 h, sans aucune maintenance et dans des conditions spatiales extrêmes.

L’autre intérêt du procédé SHP est qu’il utilise un mouvement alternatif linéaire permettant une importante durée de vie, contrairement aux machines tournantes comme les turbo alternateurs qui nécessitent une maintenance accrue et délicate toutes les 8000 h. C’est donc un alternateur linéaire couplé au piston libre qui produit le courant électrique. Le niveau de fiabilité extrême permet ainsi de réaliser des unités hermétiques (structures fermées puis soudées) à l’instar des compresseurs frigorifiques puisqu’aucune maintenance n’est nécessaire.

La finalité étant la production massive d’unités industrielles permettant ainsi d’accéder à des tarifs inférieurs au PV tout en ayant des performances largement supérieures, cela avec une avantageuse production poly générative, notamment la précieuse chaleur qui représente jusqu’à 80% de la facture énergétique annuelle de certaines régions de Françaises.

Octobre 2019 : démonstrateur du convertisseur thermodynamique innovant et ses 41,6% de rendement électrosolaire produisant 10Kwc,

fonctionnant avec le soleil ou le « solar fuel » la nuit ou par temps couvert avec une durée de vie projetée à 40 ans.

Une version 60% étant en cours de développement

© Sylvain Paré

Le stockage des ENR, l’éternel problème :

Toutes les ENR (Energies Nouvelles Renouvelables) sont confrontées à la présence de leur ressource primaire, le soleil dans notre cas de figure. Dès le début de nos investigations la question cruciale du mode de stockage s’est posée car cela implique un choix stratégique important qui engagera l’entreprise pour plusieurs années. La facilité, pour rassurer investisseurs et industriels, supposait d’utiliser des batteries conventionnelles pour éviter de se lancer de nouveau dans un champ de rupture technologique.

Néanmoins, les procédés actuels semblaient confrontés, de par leur nature, à de nombreuses limitations et faibles perspectives d’évolution ou d’une baisse conséquente des coûts, même avec une industrialisation forte. Or il nous fallait trouver une solution en adéquation avec les performances et capacités de notre procédé solaire innovant, cela tout en baissant drastiquement les coûts pour en permettre une très large diffusion mondiale.

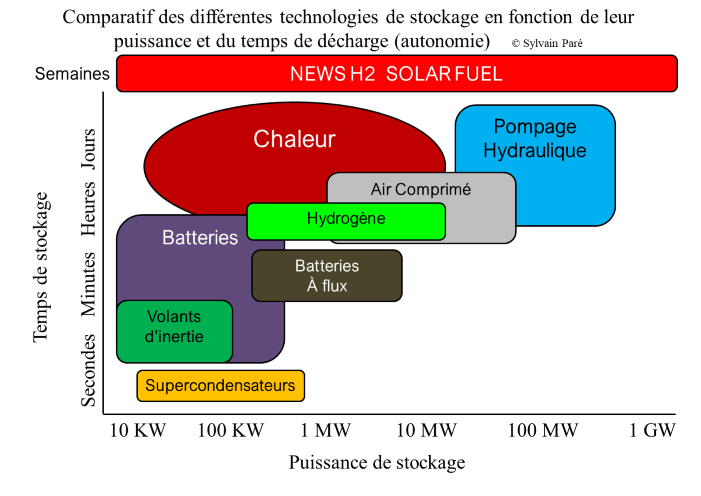

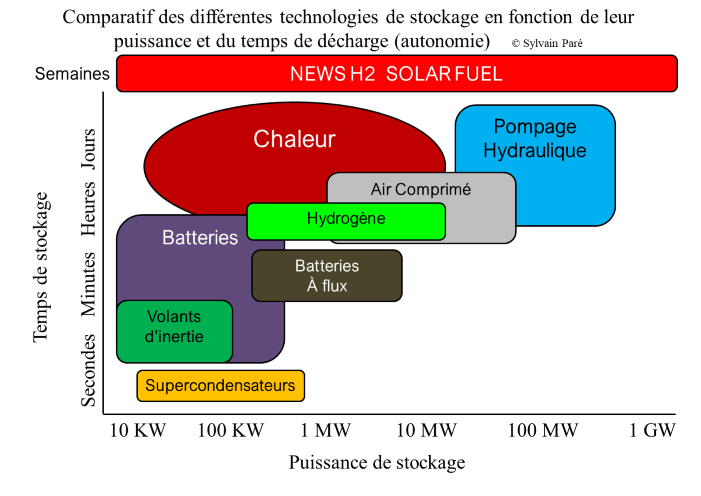

Un comparatif des différents modes de stockage démontre rapidement quelles sont les limites tant physiques (densité d’énergie volumétrique) que financières (capex/opex). Le couple hydrogène/oxygène semblait être le Graal par l’universelle disponibilité de la matière première (notion particulièrement importante) et son coût réduit : l’eau, avec une exceptionnelle densité de 33.000 wh/kg, bien loin des 200 wh/kg des batteries Li/ion, soit 165 fois plus d’énergie volumétrique, cela avec une durée de vie infinie et une puissance constante, le procédé fonctionnant avantageusement en circuit fermé contrairement aux dispositifs n’utilisant « que » de l’hydrogène, consommateur d’eau et d’oxygène, tels les PAC (piles à combustible).

Comparaison des différents modes de stockage

L’Hydrogène ? c’est une belle connerie ! (Elon Musk, patron de Tesla)

Et je partage entièrement son avis, du moins l’hydrogène tel qu’il est produit, stocké puis actuellement utilisé car c’est effectivement un non-sens économique et technologique pour stocker l’énergie. Pour exemple le rendement d’une installation PV équipée d’une PAC (Pile A Combustible, rendement 50%) puis d’un réservoir sous haute pression n’est que d’environ 1%. On peut donc douter de la rentabilité et de la pertinence, d’autant que la maintenance est non négligeable et spécialisée et que de l’eau, précieuse ressource, est consommée en permanence. PAC dont la durée de vie industrielle est limitée à seulement quelques milliers d’heures, impliquant un coûteux changement quasi tri annuel des membranes.

D’autres procédés tels que l’électrolyse ont de meilleurs rendements, de l’ordre de 60% sur les gros électrolyseurs industriels, avec néanmoins 4MW de chaleur à évacuer sur une installation moyenne de 10MW. De plus, ces process électrochimiques agressifs (acides/bases) impliquent une maintenance annuelle non négligeable ainsi qu’une usure irrémédiable des constituants dont des métaux rares impliquant des capex/opex importants, d’où un tarif de l’h2 de l’ordre de 8 à 10€/kg après livraison en station, bien trop éloigné du prix des énergies fossiles, donc non compétitif. Electrolyseurs dont l’électricité doit provenir d’ENR pour de l’h2 « vert ».

Il est toutefois possible d’atteindre des rendements de 90% en HT (Haute Température) entre 750 à 900°C comme cela a été démontré par le CEA Liten, tout en ayant la réversibilité du process (production électrique réversible). Des dispositifs similaires existent de même en PAC-HT mais sont fortement exotiques et coûteux et nécessitent un apport thermique énergivore. D’autres procédés tels que les VHTR, réacteurs nucléaires de génération IV produisant de l’hydrogène à 900°C, augurent des rendements de 53%, avec toutefois les coûts et risques accrus que nous leur connaissons ainsi que de nombreuses incertitudes sur les matériaux nécessaires et leur tenue liée aux corrosions sévères et radioactivité intense en environnement fortement confiné.

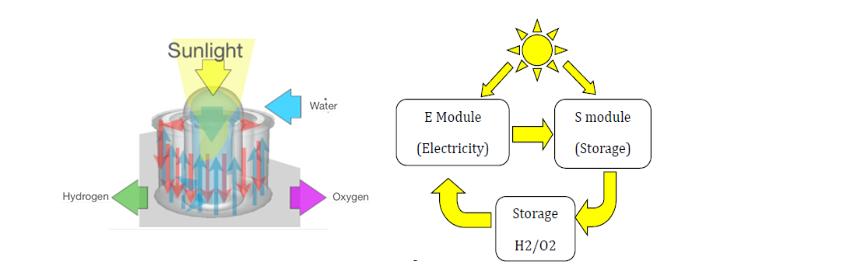

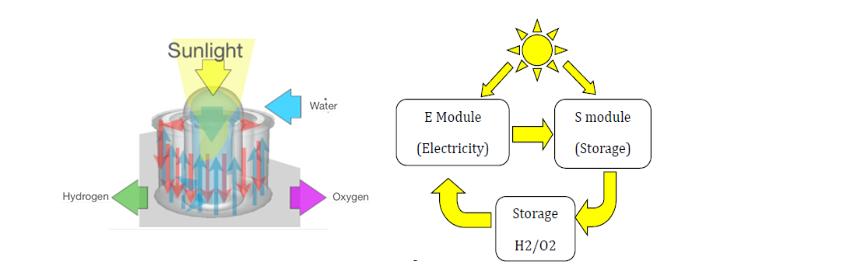

H2/O2 par thermophotolyse © NEWS, Rendement > 85% et processus de stockage en circuit fermé .

© Sylvain Paré

Néanmoins, et bien qu’extrêmement avantageuses, ces solutions ne sont pas accessibles aux ENR actuelles puisqu’elles impliquent la mise en œuvre de hautes températures nécessitant donc un apport très important d’énergie extérieure, incompatible avec les technologies PV ou éolien, mais néanmoins usuel dans le procédé à concentration solaire tel que dans le dispositif SHP à travers le processus de dissociation de la vapeur d’eau haute température.

Il s’agit ici de la première solution retenue par NEWS pour stocker l’énergie à très haute densité et haut rendement. On peut toutefois reprocher à cette approche la nécessité de consommer de l’eau, laquelle n’est pas toujours accessible d’une part et nécessite une filtration/traitement de haute qualité d’autre part, donc coûteuse, comme dans tout procédé h2. En effet, l’intégralité des procédés mettant en œuvre l’h2, dissocient la molécule d’eau et rejettent l’oxygène (donc perte), impliquant d’alimenter en permanence l’installation en eau ultra pure.

Pour pallier cette dépendance aqueuse et limiter drastiquement les coûts de production, une solution intermédiaire particulièrement innovante et plus avantageuse a été étudiée et mise en œuvre avec succès pour le procédé SHP : la thermophotolyse. Il s’agit d’une simple interaction lumière/matière directe qui n’implique aucun consommable ou entretien et rendue possible par l’hyper concentration solaire (x 30.000) de l’une des versions du SHP.

L’intérêt immédiat, hormis les importants rendements obtenus, est qu’il n’y a pas d’usure ou de composants à changer. D’autre part il n’y a pas de processus catalytiques impliquant des métaux coûteux et leur détérioration à haute température (>1800°C). Il est donc possible de produire industriellement et très haut rendement du solar fuel ou de l’hydrogène (et oxygène) avec le procédé SHP à bien moindre coût qu’avec l’éolien ou le PV. H2 d’autant plus intéressant qu’il peut être nativement produit par notre procédé solaire directement sous forme cryogénique et sur site dont station-service, permettant ainsi un prix de revient largement inférieur aux procédés actuels subventionnés à coups de milliards et provenant massivement de Chine (PV, électrolyseurs, PAC, membranes, batteries,…).

Le solar fuel SHP ©

Il s’agit d’un procédé de stockage particulièrement vertueux et innovant en ce sens qu’il n’utilise aucuns métaux rares, n’a aucun impact sociétal ou environnemental (indice carbone totalement neutre), et de par son efficacité et simplicité, lequel est protégé par plusieurs brevets.

La thermophotolyse (terme que nous avons dû inventer) permet la dissociation de la molécule d’eau par voie solaire et permet d’obtenir les deux composés hh/o en vue de leur stockage, lequel peut se présenter sous différentes formes (haute pression, liquéfaction, hydrures) en fonction de la puissance de la centrale et de la durée de stockage souhaitée.

En cours de certification et industrialisation, les rendements de ce procédé particulièrement innovant devraient atteindre les 90%, permettant ainsi d’apporter une capacité de stockage atteignant jusqu’à 1 mois pour un coût dérisoire et sans commune mesure avec l’état de l’art.

Il ne s’agit donc plus de produire exclusivement de l’hydrogène et rejeter l’oxygène comme dans les PAC ou les électrolyseurs (consommation d’eau), mais du « solar fuel » dont le couple hh/o (hydrogène/oxygène) est stocké en totale sécurité à pression ambiante dans deux réservoirs cryogéniques (via notre liquéfaction solaire) séparés, donc aucun risque d’explosion, puis recombinés en une puissante flamme à 2800°C par un brûleur intégré dans l’absorbeur du convertisseur thermodynamique lors de passages nuageux ou la nuit, cela en circuit fermé, pour des décennies et sans aucune baisse de performances.

Nos visiteurs sont d’ailleurs toujours surpris de voir « brûler de l’eau » lors de nos démonstrations et très peu imaginent son incroyable potentiel énergétique et ses capacités intrinsèques.

Flamme solar fuel à 2800 °C, densité d’énergie 33.000 wh/kg, combustion = vapeur d’eau 100% recyclable.

© Sylvain Paré

Rendements de conversion ?

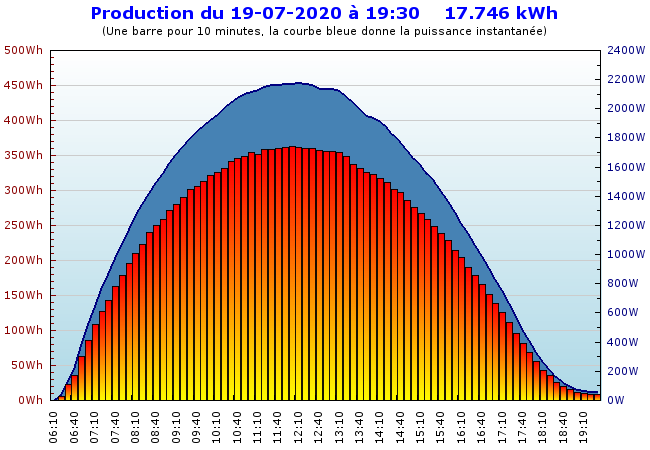

La notion comparative de rendement avec le domaine du PV est toujours délicate à évoquer. En effet, les valeurs présentées pour la transformation de l’énergie solaire sont une puissance crête ne durant que quelques minutes, ou une énergie annuelle au m² soit de captation, soit de surface occupée par la centrale, ce qui représente des concepts très différents.

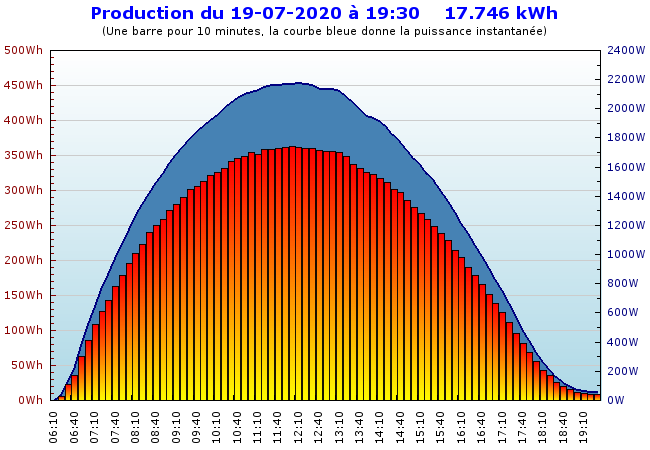

Courbe de production avec les meilleurs PV au monde, différence entre kwc et utiles :

Kwc = 2190 Wc utiles = 1700 Wu soit un écart de quasi 25%

On doit ainsi distinguer différents niveaux de rendement d’une centrale PV:

a). Le rendement brut : indiqué sur les fiches constructeurs lors de tests en laboratoire, traduisant l’énergie solaire totale reçue (sur la base de 1000 w/m2) et un panneau maintenu (refroidi) à 25°C, sur l’énergie solaire transformée, et indiquant la puissance crête. Ainsi les meilleurs panneaux photovoltaïques mono cristallins transforment aujourd’hui 20 à 25% de l’énergie solaire en électricité DC « brute » à leurs bornes, et les polycristallins, utilisés dans certaines installations car plus économiques, ne délivrent que 15 à 20% « bruts ».

b). Le rendement global : lorsque les panneaux sont tous adjacents (micro-centrales en toiture par exemple) et qui traduit le rapport entre l’énergie électrique disponible aux bornes de la centrale (incluant les pertes des onduleurs, des divers équipements électroniques, des câbles, connecteurs, …) et l’énergie solaire captée, généralement de l’ordre de 10 à 15 % nets.

c). Le rendement net « réel » ou rendement surfacique: qui traduit le rapport entre l’irradiance solaire (1000 w/m2) sur la surface totale de la centrale comparé à l’énergie utile effectivement injectée sur le réseau électrique, lequel est généralement de l’ordre de 6% net sur les grosses configurations. Faible rendement surfacique dû à la nécessité d’espacer les panneaux pour éviter l’effet d’ombrage et laisser un passage technique, de l’utilisation de PV « rentable » (polycristallin/amorphe), ainsi qu’aux nombreuses sous stations nécessaires (onduleurs/transformateurs) et milliers de kilomètres de câbles des centrales PV de puissance.

Ainsi l’emprise au sol est un élément déterminant en terme de rentabilité (coût du foncier, surfaces à entretenir et protéger/sécuriser) puisque les rendements classiques des grandes centrales photovoltaïques se situent autour de 6 % de rendement « nréels ». Ainsi, par exemple, la récente centrale PV high tech de Giuncaggio en Corse équipée de panneaux haut rendement Sunpower, ne délivre que 62w/m2 « utiles » avec une puissance de 5MWc (crête), donc quasi 4MWu (u = utiles) sur 6,5 ha, soit 6% de rendement surfacique « réel » injectés sur le réseau EDF, les grosses centrales électro solaires PV ayant couramment un rendement surfacique de 4 à 6%, exemple Kamuthi en Inde, 648 MWc (520 MWu) sur 1.000 ha = 52w/m2, soit 5 %.

Il est à noter que la technologie SHP utilisera un procédé de concentrateur plan/statique qui permet d’assembler les modules optiques les uns contre les autres à l’horizontale à l’instar du PV en toiture et ainsi parfaitement optimiser les surfaces, d’où les importants rendements surfaciques de 900W/m2 (électrique/thermique) constatés.

Tirs laser atmosphériques destinés à simuler le procédé de thermophotolyse en reproduisant le spectre solaire

© Sylvain Paré

Choose France ?

Cerise sur le gâteau, et comme l’a si bien dit le Président de la République lors de son séjour Réunionnais, la technologie a été entièrement développée à l’île de la Réunion, évitant ainsi les importations massives en provenance de pays tels que la Chine et permettant la création de nombreux emplois ainsi que le développement d’un fabuleux écosystème sur le territoire, notamment avec le partenariat d’acteurs locaux tels que les écoles d’ingénieurs et laboratoires de recherche.

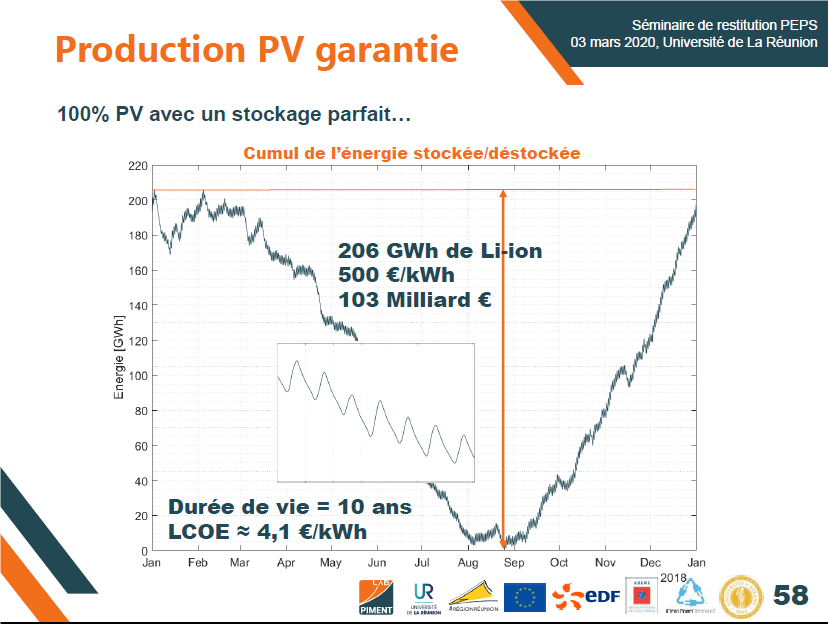

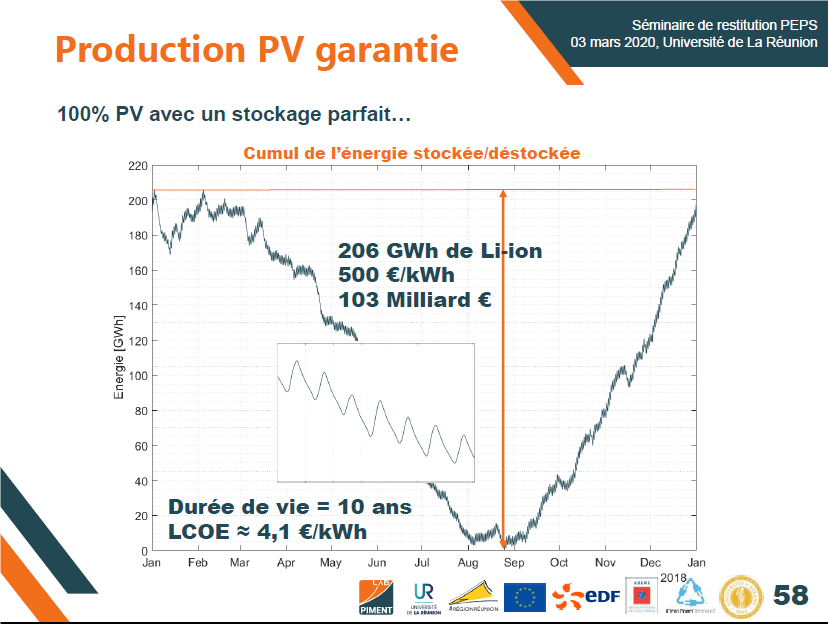

Reste à déterminer le coût et les capacités de la technologie SHP et valider l’adéquation d’une autarcie complète et réaliste par exemple de l’île de la Réunion. Nous connaissons les coûts et surfaces estimés pour une installation PV d’ampleur Régionale, ceux-ci ayant été déterminés et exposés lors d’un séminaire du projet PEPS* à l’université de la Réunion le 03 Mars 2020.

*Projet PEPS : (Production Electrique Photovoltaïque et Stockage à La Réunion), étude projective du développement du PV sur le réseau électrique de la Réunion, supporté par la Région Réunion, l’EDF-SEI et l’ADEME.

Ainsi pour une production 100% PV avec stockage à la Réunion les chiffres sont carrément astronomiques malgré l’excellente irradiance solaire disponible :

- 260 km2 de surface PV (totalement incompatible avec le foncier)

- 206 Gwh de batteries Li-ion, volume de 1Mm3 (soit un cube de 1,2 km) et 1,5 M Tonnes

- Coût de 103 Milliards d’€

L’équivalent (estimé) en technologie SHP solar fuel serait d’environ :

- 24 km2 de surface (54 km2 de toitures disponibles)

- Volume de 10.000 m3, soit l’équivalent d’un réservoir pétrolier standard (enterré)

- Coût de seulement 3 Milliards d’€ (coef 34 Vs PV)

Les résultats comparatifs se passent de tout commentaires, d’autant que la technologie SHP permet une pluralité de productibles (électricité, chaleur, ECS, froid…), l’électricité n’étant qu’un vecteur énergétique ensuite transformé en d’autres énergies.

Illustration de l’autarcie complète 100% PV de la Réunion

Source : projet PEPS

Le futur est en marche :

Nous avons vu que les ENR actuelles semblent utopiques en termes d’implantation et remplacement des énergies traditionnelles que sont les centrales thermiques et nucléaires. La technologie SHP semble au contraire pleinement répondre en termes d’efficacité, coûts et services rendus (poly génération énergétique) aux enjeux du XXI ème siècle avec des capacités de stockage énergétique atteignant facilement et à moindre coût 1 mois.

Son industrialisation est en cours, bien que ralentie par l’avènement du coronavirus, mais les premières unités commerciales en rendement 42% électrique et 90% en cogénération devraient malgré tout être disponibles d’ici quelques mois avec une montée en puissance exponentielle pour alimenter les projets de centrales électrosolaires de puissance en cours de négociation, notamment à Chypre avec un projet préliminaire de 50 MW.

Suivra rapidement une version plus évoluée du SHP (fin 2021) avec un rendement de conversion électrolosaire de 60%, cela avec des puissances unitaires allant de 10 kw à 1MW, assemblées par modules et leurs unités de stockage solar fuel associées.

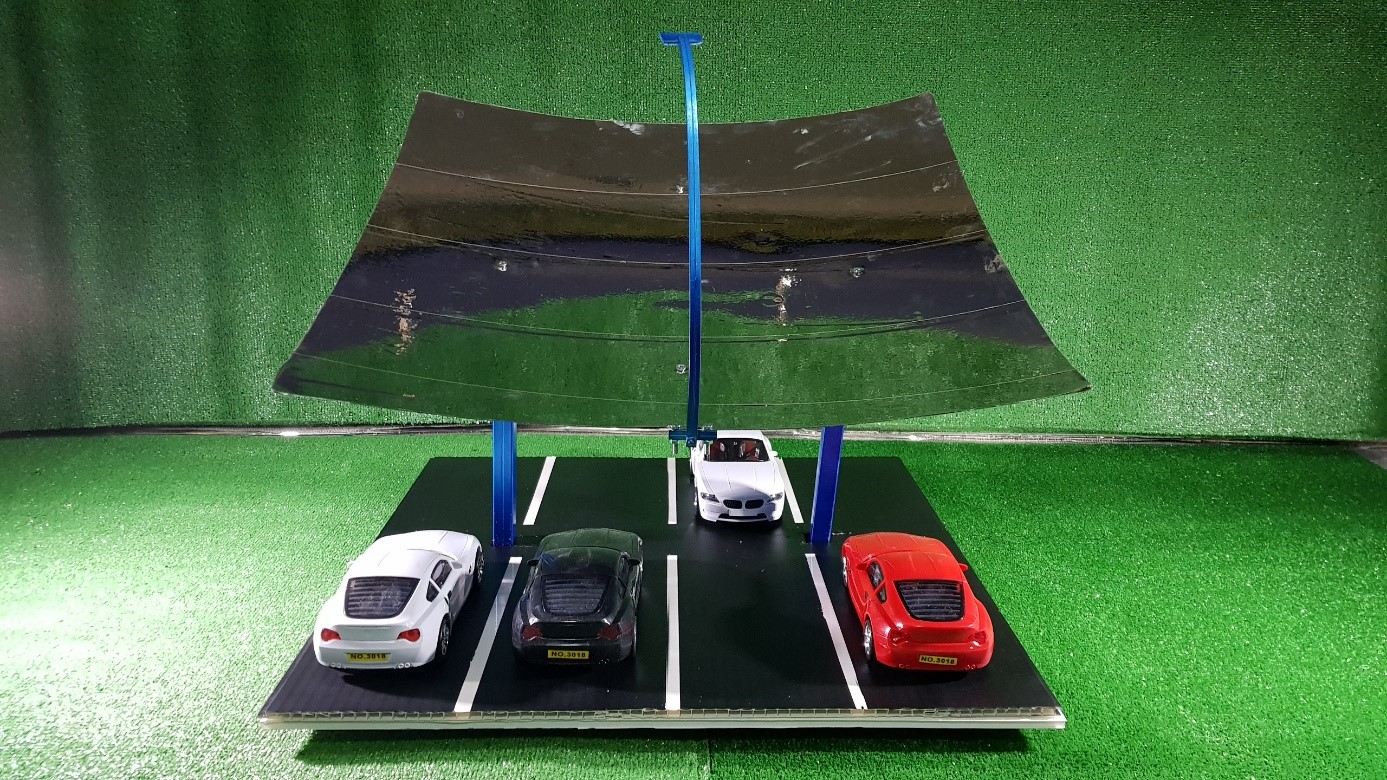

Dans l’immédiat la commercialisation débutera par des micro-stations dénommées E10 (E = électrique) produisant en simultané 10kwc et 12 kw thermiques, de surface 25 m2 et permettant de remplacer jusqu’à 230 m2 de PV et 20 m2 de capteurs solaires (chauffage/ECS) en une seule installation hyper compacte et économique. Ces micros-stations solaires permettront d’alimenter tous types d’installations (maisons, immeubles, ateliers, usines,…) avec une version dédiée aux VE/VH (Véhicules électriques/Hydrogène) non raccordée au réseau électrique, donc totalement autonome. Le stockage dédié se fera préférentiellement via les unités S10 (S = Stockage) produisant le solar fuel nécessaire au stockage énergétique, ou un mix E/S10 selon les besoins.

Illustration de stations de recharge solaire de VE/VH

© NEWS SAS

Dans la foulée une version E100/S100 de puissance 100 kW suivra et sera commercialisée dès 2021, permettant d’alimenter les projets de grande envergure par addition de modules unitaires.

Le dernier intérêt concerne les Micro-grid SHP. Traditionnellement l’électricité est produite à distance sur de très grosses installations au sein de centrales thermiques ou nucléaires de plusieurs GW, acheminée ensuite par un réseau complexe, couteux et sensible aux évènements météorologiques. De plus ces réseaux accusent des pertes en ligne non négligeables de 10%, sans compter l’effet néfaste des puissants rayonnements électromagnétiques induits et de la haute tension, de même que les importants risques de surtension liés aux impacts de foudre.

Produire directement en SHP depuis le site de l’utilisateur (maison, toiture, parking, hangar, centre commercial, usine,…) permet de simplifier drastiquement et économiquement les installations. De plus, la poly génération d’énergies permet de répondre de manière exhaustive aux nombreux besoins et d’exploiter 90% de l’énergie solaire reçue en la transformant directement, sans dispositifs intermédiaires, à des coûts particulièrement avantageux.

L’avènement du stockage « solar fuel » permet de même de bénéficier d’installations particulièrement compactes et puissantes fonctionnant 24h/24, dont le faible coût et volume permettent d’envisager une autonomie jusqu’à 1 mois sans ressource solaire, et donc d’assurer l’ensemble de l’alimentation en énergies. Paramètre particulièrement critique en milieu insulaire ou la saison cyclonique peut engendrer une absence solaire durant de nombreuses semaines. A titre de comparaison entre les technologies, le volume de stockage pour un mois est de l’ordre de 1m3 en SHP et 20m3 en batteries conventionnelles (coef 20).

Pour terminer, le choix volontaire de mettre en œuvre 90% de matériaux recyclés et recyclables permet de limiter très fortement l’impact sociétal et environnemental tout en créant un éco système particulièrement vertueux. Enfin, les process de fabrication utilisant la fusion solaire de matériaux particulièrement énergivores (aciers, verres, métaux, …), permet d’obtenir un indice carbone quasi neutre.

Nous pensons donc raisonnablement que la technologie SHP, de par ses nombreuses spécificités et performances, permettra l’avènement d’un nouveau paradigme énergétique avec une transition forte et avantageuse dans l’intérêt de notre planète et de ses habitants.